Zieloffene Suchtarbeit

Medizin und Co, 4/2025, Angelika König

Das Bedürfnis nach Rausch ist über Zeiten und Kulturen hinweg dokumentiert, nicht nur bei Menschen: auch unter Tieren lässt sich das Aufsuchen von rauscherzeugenden Substanzen feststellen, wenn z.B. Rehe sich an blühendem Raps gütlich tun oder Schimpansen vergorenen Saft der Raffia-Palme trinken. Problematisch wird es, wenn das Bedürfnis nach Rausch überhandnimmt und sich zur Sucht entwickelt, die zunehmend das Leben und Handeln bestimmt und für Verwerfungen und massive Probleme in der eigenen Lebensgestaltung sorgt.

Hilfsangebote für Menschen mit einer Suchterkrankung

Viele Hilfsangebote für suchtkranke Menschen setzen als Ziel die Abstinenz, d.h. das vollständige Aufgeben des Konsums rauscherzeugender Substanzen. Dieses Ziel wird in der Regel vorgegeben, auch z.B. bei Tagestreffs oder Notschlafstellen für Wohnungslose, wo der Zutritt bei sichtbarem Alkohol- oder Drogenkonsum verwehrt wird. Viele Menschen mit einer Suchtproblematik können oder wollen aber nicht total abstinent leben, sondern eher ihren Konsum besser kontrollieren bzw. reduzieren, um damit auch zu mehr Lebensqualität zu finden. Außerdem: Schließt man nicht mit einem Abstinenzgebot möglicherweise genau die Personengruppen aus, die am nötigsten der Hilfe bedürfen und baut als Einrichtung im Hilfesystem eine Barriere auf?

Zieloffene Suchtarbeit beschreitet einen anderen Weg:

Methoden und Programme zur Schadensverringerung („harm-reduction“) oder zum kontrollierten Umgang mit Suchtmitteln zeigen schon seit einigen Jahren gute Erfolge, im europäischen Ausland sind sie bereits stärker implementiert als in Deutschland (z.B. Großbritannien, Schweiz). Was ist das Besondere an dieser Herangehensweise? Professor Dr. Joachim Körkel von der Evangelischen Hochschule Nürnberg und Leiter des Instituts für innovative Suchtbehandlung und Suchtforschung (ISS) erklärt es so:

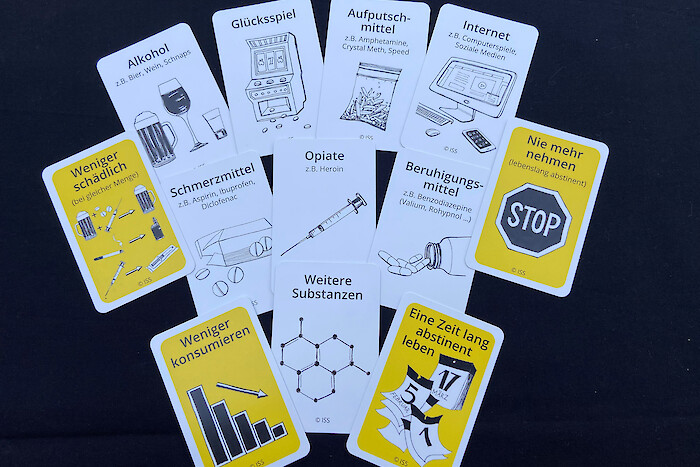

„Zieloffene Suchtarbeit (ZOS) bedeutet, mit Menschen … an einer Veränderung ihres problematischen Suchtmittelkonsums zu arbeiten, und zwar auf das Ziel hin, welches sie sich selbst setzen“. Das erfolgt in drei wesentlichen Schritten:

Ausgehend von der Prämisse, dass eine Person, die eine Einrichtung aufsucht, auch in gewisser Form Hilfe erwartet und änderungsbereit ist, wird zunächst eine Bestandsaufnahme gemacht:

- Welche Abhängigkeitserkrankungen (ohne Unterscheidung zwischen legal, illegal, stoffgebunden oder –ungebunden) bestehen derzeit, in welcher Kombination, wie oft und wieviel?

- Warum ist die Person gekommen, was will sie erreichen?

- Wo gibt es derzeit Probleme und Hemmnisse für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben? Welche davon sind Ursachen für das Suchtverhalten und welche treten als Folgen auf?

Im Anschluss an die Bestandsaufnahme werden gemeinsam realistische (Teil-) Ziele erarbeitet, die von Schadensbegrenzung über eine Reduktion des Konsums bis zu möglicher Abstinenz reichen, sich im Verlauf des Prozesses auch ändern können (z.B. von Reduktion zur Abstinenz). Ergänzt werden Bestandsaufnahme und Zielfindung dann durch Behandlungsangebote, die den individuellen Änderungswünschen entsprechen. Eine enge und kompetente Begleitung durch entsprechend geschulte Mitarbeitende ist dabei auf jeden Fall erforderlich.

Zur geforderten Kompetenz der Mitarbeitenden im Hilfesystem gehört zunächst ein Paradigmenwechsel: nicht die Mitarbeitenden setzen die Ziele (hier vorrangig „Abstinenz“), sondern Klientinnen und Klienten definieren ihre vorrangigen Ziele selbst. Das Ernstnehmen dieser individuell definierten Willensäußerungen und Ziele bedeutet gleichzeitig eine Kommunikation, die stärker auf Augenhöhe abläuft, eine Basis für vertrauensvolle Zusammenarbeit, die auch bei zwischenzeitlichen Einbrüchen stabil bleiben kann.

Dieser Paradigmenwechsel im Umgang mit suchterkrankten Menschen in Deutschlang ist mehr als überfällig. Er muss von den Hilfesystemen ausgehen, um eine gesamtgesellschaftliche Entstigmatisierung von Süchten und Suchterkrankten zu bewirken.

Literatur: Körkel, J.: Zieloffenheit als Grundprinzip in der Arbeit mit Suchtkranke: Was denn sonst?, in: rausch, 7.Jahrgang, 1-2018